大肩衝と小肩衝などがあり、小肩衝は肩の衝きが小さく女性的。

この瓢箪茶入をそのまま逆さまにした様な形の「箪瓢(短瓢)茶入」もある。

(しりふくらちゃいれ)

|

文琳茶入 | 唐物ならびに古瀬戸に多い。林檎に似ているからその名がついたとか。 |

|

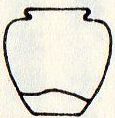

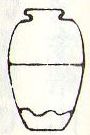

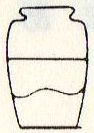

肩衝茶入 |

唐物や古瀬戸に多く、肩が張って如何にも威厳があるもの。

大肩衝と小肩衝などがあり、小肩衝は肩の衝きが小さく女性的。 |

|

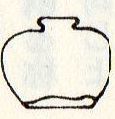

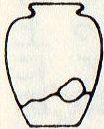

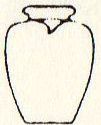

瓢箪茶入 |

瓢箪型をした茶入。唐物には少ないがそれだけに珍重されるとか。

この瓢箪茶入をそのまま逆さまにした様な形の「箪瓢(短瓢)茶入」もある。 |

|

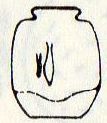

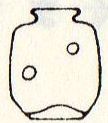

茄子茶入 | 茄子に形が似ているところからその名がついた。見た目が尻膨と間違いやすい。 |

|

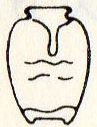

尻膨茶入

(しりふくらちゃいれ) |

形が茄子茶入と間違えやすい。 |

|

擂茶(るいざ) | 累座とも書く。咽喉または肩に白い粒が点在している。 多くは平茶入で胴に斜線、半渦状の彫筋がみえ内釉である。 |

|

丸壺(円壺) | 胴が心持ち平目で少し肩が衝き、やや咽喉が長いもの。 |

|

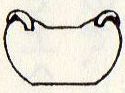

鮟鱇茶入 | 咽喉から外開きに立上った造りのもの。 その形から、口の大きい鮟鱇に見立てて、洒落て付けられた名前。 |

|

鶴首茶入 | 咽喉の長い造りのもの。咽喉の長いところから鶴に例えられた。 |

|

大海茶入 | 平茶入で口の広いもの。 |

|

釣付 | 梵鐘の形に似ているところから付いた名前。 |

|

円座 | 円座の上に座った如く、底部より外へはみ出した座があるもの。 |

|

文茄茶入 | 文琳茶入と茄子茶入の中間の形をしているもの。 |

|

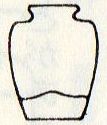

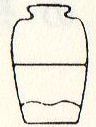

瓶子茶入

(へいしちゃいれ) |

酒を入れた瓶子の姿から来た名前。樽茶入との違いは、瓶子は盆付で少し外へ開いているところ。 |

|

芋の子(芋子) |

瀬戸茶入に多い形で、小芋の形に似ている。

この芋の子より背が低く、胴が張っている「芋頭」という茶入もある。 |

|

瓜茶入 | 別名「阿古陀」とも言う。胴にくびれが彫り巡らされているのを瓜に見立てた名前。 |

|

達磨茶入 | そろばんの粒状に、胴で尖り上下すぼまった平目の茶入。座禅達磨に見立てた名前。 |

|

柿茶入 | 御所柿に似ているところかの名前。達磨茶入よりも平丸のもの。 |

|

橘茶入 | 橘の実に似ているところからの名前。 |

|

蝋燭手 | 蝋燭の如く背が高く、肩を衝いて、裾になるに従ってすぼまった形のもの。 |

|

口広手 | 広口とも言う。口の広いものの総称。 |

|

驢蹄口茶入 | 口造りが馬の蹄(ひづめ)に似ているところからの名前。 |

|

十王頭茶入 | 十王口とも言う。口造りが上部で外に開いたのを閻魔の冠に見立てたもの。 |

|

車軸茶入 | 「段肩」とも言う。咽喉と肩が段をなしているもの。 |

|

面取手 | 肩に小さく面を取ったもの。底にも取っているものもある。 |

|

水滴茶入 | 「水滴」「弦付」「手瓶」「油滴」の四種類を合わせて「四滴(四つの茶器)」と言う。 この四種類は個々別々に使用する。 |

|

胴高茶入 | 名称の由来は、胴が高く立上っているからとか、胴に高いところがあるからとか諸説ある。 |

|

飯胴(半胴)茶入 | 禅家の飯櫃に似ているところからの名前。 |

|

胴塚手 | 胴の中程で張っているもの。 |

|

胴〆手 | 胴塚手の反対の形をしているもの。 |

|

米市手 | 俵形で、狂言の米市からの名前。 |

|

太鼓茶入 | 胴が太鼓状をなし、三つ巴などの模様があるもの。 |

|

捻貫茶入 | 捻じ抜いた如く、轆轤(ろくろ)の太くたくましいもの。 |

|

糸目藤四郎 | 胴に細い糸目筋が入っているもの。 |

|

餓鬼腹茶入 | 咽喉が細く、腹が大きく膨れているもの。 仏教上の餓鬼道に落ちた者(餓鬼)の腹の形からきた名前。 |

|

面取面不取手 | 面取手の一種で、面が取ってあるようで取ってないが如く見えるもの。 |

|

上底手 | 底が碁笥底の如く上っているもの。 |

|

丸底手 | 摺木手(すりごまて)とも言う。底がつくねったように丸味をもっているもの。 |

|

雪柳手春慶 | 瀬戸の茶入で、数条の連れ頽れを、柳の枝の乱れる状態に見立てたもの。 |

|

椿手 | 瀬戸椿窯で産で、柿釉の中に黒または黄色い斑点が現れた状態を、椿の花と見立てたもの。 |

|

破風手 | 釉際が破風屋根の如くなっているもの。 |

|

下髪手

(さげがみで) |

肩から垂れ下がった釉頽れを、かく見立てたもの。 |

|

渋紙手 | 釉薬が渋紙色をしているもの。 |

|

生海鼠手

(海鼠手) |

「なまこで」と読む。藍色・紺色・白色などが入り混じって、海鼠釉をなしているもの。 |

大瀬戸茶入 |

柳手 |

早乙女手 |

爬取手 |

後狼手 |

古瀬戸茶入 |

掘出手 |

虫咀藤四郎 |

面影手 |

凡手 |

追覆手 |

赤熊手 |

坊主手 |

内海 |

大海 |

内海茶入 |

鳴海手 |

鶏手 |

遠山手 |

山道手 |

禾目手 |

上底手 |

釣鐘 |

落穂手 |

市場手 |

飛鳥川手 |

靨手 |

魁芋 |

伊勢手 |

却含手春慶 |

文琳茶入又一体 |

金気春慶 |

湯涌茶入 |

樽茶入 |

杜若手 |

玉柏手 |

後黄釉 |

真中古黄釉 |

野田手 |

一筋顔手 |

半切茶入 |

音羽手 |

蛩手 |

常陸帯茶入 |

角木肩衝 |

神頭茶入 |

根抜茶入 |

口兀手 |

元祖藤四郎 |

天目手 |

朝日手春慶 |

油虫手 |

首長 |

青江手 |

花藤四郎 |

夏山藤四郎 |

祖母懐 |

堺春慶 |

瀬戸春慶 |

橋姫手 |

広沢手 |

小川手 |

大覚寺手 |

飛釉手 |

金華山手 |

鼠大瓶手 |