1月 13, 2014

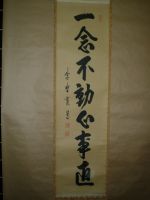

Category: 掛軸

1月 12, 2014

以下に、錫いぶしの製造工程を説明しようと思います。

| 溶解 |

232℃で溶け始め液状化したスズを、 232℃:黄色がかった銀色 240~250℃:赤味がかった色 260℃:青味を帯びたグレイ のどれかに変色させる。 |

| 鋳造 | 土型・金型・木型などに、錫の地金液をゆっくり流し込み約30~50秒後に型を開ける。 |

| 加工 |

鋳造で出来た一次製品は旋盤加工で型を削り、表面をなめらかにする。 内側も削り、指先の感触でそれを判断し最適の厚みを創る。 形状とともに厚みが重要なポイント。 |

| 絵付け | 絵付けは、耐酸性の高い漆で行われ、下書きはせず最初から筆で描いていく。 |

| 腐食作業 |

絵付けしたものを、希硝酸溶液に浸ける。 希硝酸溶液に浸けるとすぐに表面が白色化し始める。 およそ20分程度浸けておくと、絵付けされている部分が浮き上がる。 |

| イブシ加工 |

必要に応じて、漆に油煙の顔料を混ぜ色合わせした漆を塗って着色する。 室生と呼ばれる容器の中で、温度は20℃、湿度70%に保ち乾燥させる。 一日一度しか漆の付色、作業が出来ないので、5日間に渡り同じ作業を繰り返す。 |

| 仕上げ |

漆の艶出し作業。 木工用ロクロに作品を固定し、ロクロの回転を利用して柔らかい布で磨く。 |

1月 12, 2014

「利休七種茶碗」とは

Category: 茶碗

利休七種茶碗を簡単に説明します。

| 銘 | 命銘の理由 | 備考 |

|---|---|---|

| 大黒 | 大ぶりな茶碗であるため。 |

黒楽茶碗。現存する。 旧鴻池家蔵、現在個人蔵、重要文化財。 |

| 東陽坊 | 利休の門弟、真如堂の僧(東陽坊)が所持していたため。 |

黒楽茶碗。現存する。 鳥取。重要文化財、個人蔵。 その姿は、丸く小振りな高台こうだいに広い畳付たたみつきを有し、膚はだはなめらかな黒釉こくゆうが艶やかな光沢を放っているそうです。 |

| 鉢開 | 托鉢をするという意味。鉢開き。鉢開き坊主。 |

黒楽茶碗。現存しない。

長次郎作の「面影」はこの鉢開に面影がにているから付けられたのだそうです。 |

| 木守 |

来年もよく実る様にという祈りをこめて、 わざと木に1つだけ残しておく果実から見立てて。 |

赤楽茶碗。一応現存。 六人の門弟達に好きな物をそれぞれ取らせたところ、一個の茶碗が残ったという銘の由来のある茶碗だそうです。 晩秋の柿の木の話にちなんで、利休はこの茶碗に「木守」と銘うって、ことのほか愛玩したみたいです。 官休庵三代目家元のころに、仕えていた高松の松平候に献上され、代々の家元襲名茶事の折のみ、松平候から拝借し、 ところが大正8年、官休庵九代目が松平家から、この木守を拝借し茶事を終えたあと、なぜか松平家に戻された木守は高松へは帰らず、東京のお屋敷に保管されたそうです。 このあと関東大震災で大災に遭い、幸い形だけは残ったものの、丹彩な赤楽釉は窯変してしまったとのこと。 残欠を集めて楽家の弘入・惺入が二代にわたり修復したそうで、これが、現存している「木守」なんだとか。 |

| 早舟 | 京から早舟で取り寄せたという逸話から。 |

赤楽茶碗。現存する。 畠山美術館蔵。 細川幽斎 や 古田重然 らが所望したが、 利休 の死後、結局は 蒲生氏郷 の手に渡ったとのこと。 |

| 臨済 | 山の形を連想(京都臨済宗の五山)を連想させるため。 |

赤楽茶碗。現存しない。

臨済は、伝来不詳とされていて、本物は紛失しているとのこと。謎の茶碗です。 |

| 検校 | 検校(盲目の僧侶の最上位)に因んで。 |

赤楽茶碗。現存しない。

「このようなよい茶碗が長次郎のもとに残っていたとは、皆々検校殿よ」と 利休 が言ったとか。 |

1月 12, 2014

建水には、特に定まった形はないそうなのですが、

一応「建水七種」という名称で分類されているようです。

|

大脇差 (おおわきざし) |

利休所持の黄瀬戸。一重口の筒形のものだとか。 「大脇指」とも書くみたいです。 |

| 差替 |

大脇差の小版で、利休所持の楽焼。 一重口の筒形で捻貫(ねじぬき)だとか。 |

| 棒の先 |

円筒形で底にやや丸みがあって、 駕籠とかの担い棒の先端につける金具 みたいに見えるところから名前が来ているとか。 |

| 槍鞘(やりのさや) |

寄せ口の円筒形で、 蓋置は吹貫のものを柄杓の柄に刺通して持ち出すとか。 |

| 箪瓢(たんぴょう) |

上が大きく下が小さく膨らんだ形のもので、 茶入・水指・釜にも同じ形があるとか。 |

| 餌畚(えふご) |

袋形で上部が開いた形で、 鷹匠がもつ鷹の餌入れに形状が似ているとか。 |

| 鉄盥(かなだらい) |

口が広く浅くて背の低いもの。 同じ形状のバラエティ番組で登場する金ダライは市販されているとか。 |