1月 24, 2014

六人の門弟達に好きな物をそれぞれ取らせたところ、

一個の茶碗が残ったという銘の由来のある茶碗だそうです。

晩秋の柿の木の話にちなんで 利休 は、この茶碗に「木守(きまもり)」と銘うって、

ことのほか愛玩したみたいです。

「木守」というのは、来年もよく実る様にという祈りをこめて、

わざと木に1つだけ残しておく果実のことのようです。

官休庵三代目家元のころに、仕えていた高松の松平候に献上され、

代々の家元襲名茶事の折のみ、松平候から拝借し、

茶事が終了すれば外箱を作り、

藩侯に返す慣わしになっていたそうです。

ところが大正8年、官休庵九代目が松平家から

この木守を拝借し茶事を終えたあと、

なぜか松平家に戻された木守は高松へは帰らず

東京のお屋敷に保管されたそうです。

このあと関東大震災で大災に遭い、

幸い形だけは残ったものの、

丹彩な赤楽釉は窯変してしまったとのこと。

残欠を集めて楽家の弘入・惺入が二代にわたり修復したそうで、

これが、現存している「木守」なんだとか。

茶道具「茶碗」に関するページは、こちらから。

1月 23, 2014

立花実山著『南方録』によると、

茶箱の点前には二種類あり、

一つは野点の扱いをする、

野点の時に茶道具を組み入れておく茶箱、

もう一つは、人にお茶を贈る時に持参する

茶箱(茶通箱)があるそうです。

■茶箱の道具一覧

茶箱の道具としては、通常、以下のものがあるそうです。

| 道具名 |

備考 |

|

茶巾筒

|

他の道具の水濡れを避けるために茶巾を収納する。

箱形のものもある。網袋に入れる場合がある。

|

|

茶筅筒

|

茶筅を安定させるため、

また他の道具の水濡れを避けるために筒に収納する。

網袋に入れる場合がある。

|

|

振出

|

こんぺいとうがおいしい。

|

|

茶碗

|

小ぶりでかわいい茶碗。

|

|

茶器

|

棗など。

|

|

茶杓

|

少々短い。

|

|

茶筅

|

茶筅筒にしまう。

|

|

茶巾

|

茶巾筒にしまう。

|

|

香合

|

点前で使用しない場合には省略される。

|

|

建水

|

点前の際は茶箱には納めないが、

茶箱一式として組み込まれているものがある。

|

茶道具「茶箱」に関するページは、こちらから。

1月 22, 2014

茶道でよく使う「尺貫法」は、計量法により、1958年12月31日限りで、

取引や証明に尺貫法を用いることは禁止されたそうで、

違反者は50万円以下の罰金に処せられるのだとか。

ただ、実際には伝統的な業種では黙認されているようです。

○長さの単位:曲尺

1尺 = 10寸 = 10/33メートル(約0.303メートル)

鯨尺 = 1尺×1.25メートル

○面積の単位:1坪(歩)

1坪 = 10合 = 100勺 = 400/121平方メートル(約3.306平方メートル)

○体積の単位:1石

1石 = 10斗 = 100升 = 1000合 = 10000勺

= 240100/1331リットル(約180.391リットル)

○重さの単位:1貫

1貫 = 6.25斤 = 100両 = 1000匁(3.75キログラム)

1斤 = 16両 = 160匁(600グラム)

○分量の単位:1分

100分 = 10厘 = 毛(毫)=10000分の1尺(両)

「単位」に関するページは、こちらから。

1月 21, 2014

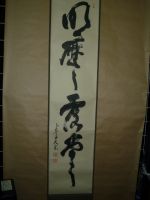

松井観玉斎著『和漢装コウ志』に「草の表具」を指して、

「茶の湯の掛物はこれに極まる。墨跡は猶もちうべき也」

とあるようで、掛軸は茶道ではとても重要な道具とのこと。

日本では、飛鳥時代に掛軸が仏画として入り、

鎌倉時代後期に禅宗の影響による水墨画の流行から、

掛軸も流行していったそうです。

千利休が掛軸の重要性を言葉にするようになると、

茶を愛する人達により掛軸が爆発的に流行するようになるようです。

来客者・季節・昼夜の時間を考慮して掛軸を取り替える習慣が生まれ、

その場面の格式などを掛軸で表現することが、

重要視される考え方が生まれるそうです。

江戸時代に明朝式表具が日本へ入り、

文人画には文人表装などで掛軸が華やいでいったのだとか。

それと同時に、表具の技術技巧が著しく発展を遂げるようです。

18世紀には、江戸を中心とする狩野派とは別軸で京都画壇が栄え、

掛軸もそれにつれ、 芸術価値を高めていき、

肉筆浮世絵などで花開いたみたいです。

明治・大正期は日本画の隆盛により、

掛軸もさらに大きく飛躍していったそうです。

昭和に入ると、戦争により、大きく絵画を愛でる時代背景ではなくなり、

掛軸の需要も激減するようです。

戦後、日本画の掛軸離れが著しくなっていったことと、

生活の洋風化により「床の間」離れが目立ち、

掛軸の愛好者数は今も大変に少ない状況が続いているとか。

茶道具「掛軸」に関するページは、こちらから。

1月 20, 2014

波頭に宝船が行く様子が、

華やかに描かれている棗です。

この作品を見ていると「ミカン船伝説」の

紀伊国屋文左衛門が思い浮かびます。

どんな荷を積んでいるのでしょうか。

細かい絵柄で、朱色に金が映えています。

宝船蒔絵平棗 吉田宗利 はコメントを受け付けていません :

Add Comment