6月 17, 2014

志野袋(しのぶくろ)は、香道で、

香包みと銀葉包みを入れる

丸い巾着(きんちやく)のことで、

志野宗信の創案だそうです。

茶人は香包みや銀葉包みを志野袋に入れ、

常に携帯すべきと言われていたとか。

七事式の仙遊之式で使うようです。

仙遊之式というのは、

且座(しゃざ)をベースにした式で、

裏千家十一世玄々斎が考案したものだとか。

内容は、まず花を入れ、

炭をつぎ、香をたいたあと、

濃茶、薄茶の花月と続くみたいです。

茶道で使用する志野袋は、

香道の志野袋とは大きさが異なるようで、

茶道:直径6.4cm程、香道:直径8.8cm程だそうです。

緒は、単品でも販売していて、

つがり糸も付いているそうです。

「紫、金茶、朱、こげ茶、青緑、

緑、深緑、利休茶、新橋、黄、赤、

薄金、白茶、さび朱、山吹、オレンジ、

えんじ、古代紫、茶、濃紺、藤色」など

色もさまざまあるようです。

(緒:輪にして約3.5cm。つがり:約110cm。正絹製。)

「志野袋」に関するページは、こちらから。

「志野袋」について はコメントを受け付けていません :

Add Comment

6月 16, 2014

自在(じざい)は、

火力の調整がしづらい、

囲炉裏の火からの距離を調節するため、

てこの利用や、筒の中に通した、

鉄や木の鉤の位置をずらすことによって、

高さが変えられる構造を持つものだそうです。

これは、筒竹の上端に掛緒(釣手)、下端に小猿(こざる)

という小さな横木と鉤を付け、

掛緒を天井の蛭鉤にかけ、

鉤に釜を掛けて吊るものだとか。

利休好みは、竹製で節が七つで、

上端は掛縄(釣手)、下端は小猿を通して鉤を付け、

猿縄で小猿を吊り、小猿によって鉤を

上下自在に調節するものみたいです。

自在の竹木口は、炉縁まで、

小座敷は九寸上がり、

四畳半は一尺上がりに吊るようです。

自在は、武者小路千家十一代一指斎一叟の好みに、

竹の代わりに紐を用いた糸組の自在があるそうです。

紐は友湖の作、小猿は魚の形をしていて、

青磁・染付・金溜が和全の作、

桐木地が利斎の作、

鈎は浄益の作で、

他に鉄金象嵌の釜釣・釜鐶・火箸が添っているそうです。

自在は、宣徳でできたものもあるとか。

「自在」に関するページは、こちらから。

「自在(自在鉤)」について はコメントを受け付けていません :

Add Comment

6月 15, 2014

※画像を押すと拡大できます。

喰籠(じきろう)は、元々、

食物をいれる蓋付きの身の深い容器のことで、

茶人に好まれたことにより、

茶席でおもに主菓子を盛り込む菓子器として用いられたとか。

素材も最初、漆器だったようですが、

陶磁器も用いられるようになったそうです。

江戸時代の類書、

喜多村節信著『嬉遊笑覧』には、

「食籠は、東山殿御飾記、

君台観左右帳記、仙伝抄に棚にかざれる図あり」

と書かれているようです。

「喰籠」に関するページは、こちらから。

「喰籠(食籠・食篭)」について はコメントを受け付けていません :

Add Comment

6月 14, 2014

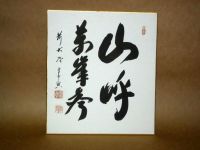

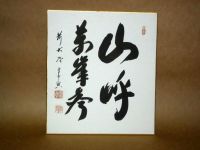

※画像を押すと拡大できます。

色紙(しきし)は、

和歌・俳句・書画などを書く、

方形の料紙のことだそうです。

色紙という名前は、

元来は染色した紙のことを言ったようです。

詩歌などを書く料紙としては、

屏風や障子などに詩歌などを書き入れるために

染色した紙を押し、

これを色紙形と呼んだことに由来するのだとか。

色紙の寸法は

「大:縦×横=六寸四分×五寸六分」

「小:縦×横=六寸×五寸三分」

の二種があるようで、

これに準じた方形の料紙も

総称して色紙と言うみたいです。

色紙として最も古いものとしては、

藤原定家筆と伝える小倉色紙で、

小倉百人一首として有名なのだとか。

「色紙」に関するページは、こちらから。

「色紙」について はコメントを受け付けていません :

Add Comment